暮らしの中で楽しむ あたらしい越前漆器との出会い

福井県で1500年の歴史を誇る漆器の産地で、伝統的な技法を守りながら、漆器制作に新しい風を吹き込む吉田屋漆器では、日本のみならず、世界でも愛される色やデザインをもつ越前漆器を生産している。日本の伝統工芸品にも指定される漆器を扱う吉田屋漆器のカトラリーを中心とした新商品の開発秘話や、漆器の魅力に迫る。

商品の品質に妥協しない「本物」を届けたい

日本海に面した福井県の鯖江市は、国内有数のものづくりの集積地。そこで越前漆器を生産する株式会社吉田屋漆器。昭和60年に、もともと職人だった彼の父親が推薦を受けてこの店を引き継いだのが始まりで、福井県にある仏教寺院永平寺や宮内庁の御用商も務めている。漆器に使われる漆は、空気中の水分を吸って凝固する塗料。そのため、年間を通して湿度が高い地域であることも、福井県で漆器産業が盛んになった理由の一つだと言う。漆塗りの工程はとても繊細で、数日間かけてしっかりと凝固させていき、いくつもの工程を経て完成する。

漆器職人の家系に生まれた吉田屋漆器代表の吉田俊之さんは、かつて子どもの頃に作業場で走り回っては、父親に何度も注意されたという。それは、固める過程で少しでも埃が乗ると商品にならないからだ。埃などを節といい、最後の上塗りの前には、節上げという、埃をすべて掬い取る作業がある。塗り上げてからは、湿度の管理と乾燥を確認するため夜中も含めて3時間ごとの確認が必要だという。「そんな手間暇かけた越前漆器作りの伝統的な技法を職人たちが大切に守り、商品の品質に妥協しない本物を届けることが、吉田屋漆器の強み」と語る。また、漆そのものが抗菌・殺菌作用をもつ天然素材であること、また、欠けたり割れた場合などは修理をすることで、長く使い続けることができることも漆器の大きな魅力である。

伝統的技法が出会う新しいデザイン

長い歴史を持つ漆器の魅力は先に伝えたとおりであるが、実際には、特別なシーンで使用するものというイメージが拭えない。そんななか、「伝統的な技法を守りながら、新しいデザインを考えていくのが、漆器のおもしろいところ。手に取って使ってもらうことで魅力は必ず伝わる」と話す吉田代表。

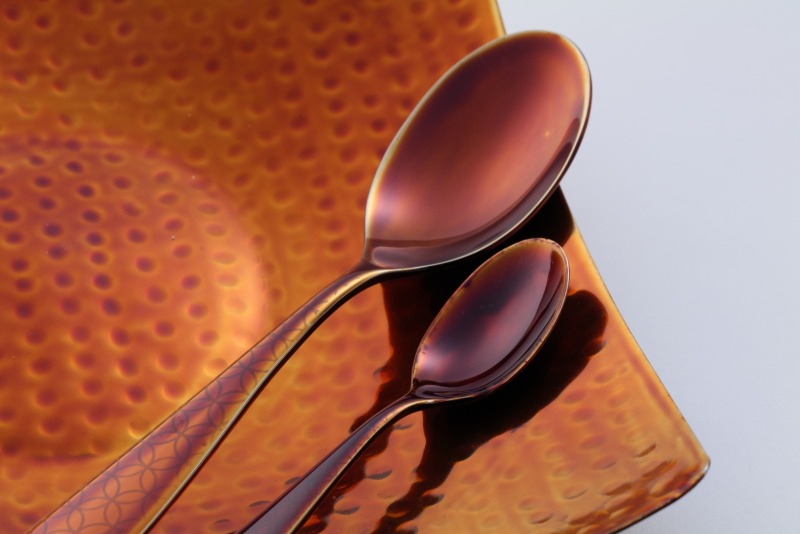

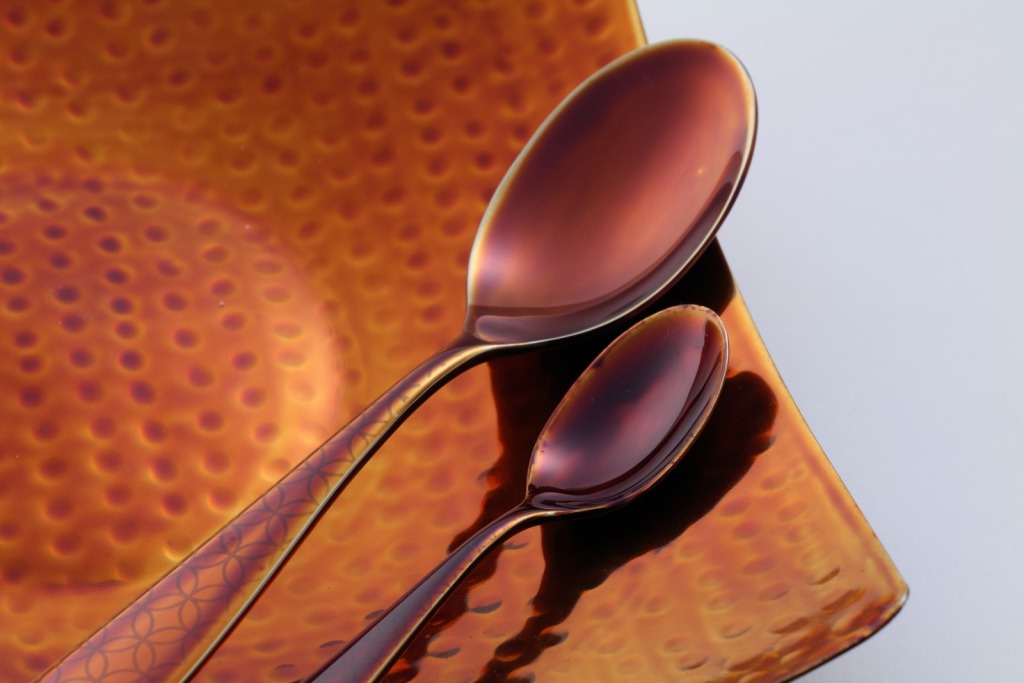

吉田屋漆器が開発した新商品のカトラリー「煌漆(こうしつ)」シリーズは、サンドブラストといった新しい技法で模様をつけたステンレス製カトラリーに白檀塗りを施したカトラリー。サンドブラストとは、表面に凸凹をつける表面加工の一つで、カトラリー生産で有名な燕三条のステンレス製カトラリーの表面に市松模様など和柄を施し漆を塗ることで、きらめく艶はもちろん、浮かび上がる柄と色の濃淡が楽しめる商品になっている。また、柄一つひとつに意味が込められているのが和柄。「言葉で伝えるのではなく、物にその意味を込めて伝える日本の文化も伝えていきたい」と吉田代表。例えば、市松模様であれば、その柄が途切れることなく続いて行くことから、繁栄の意味が込められ、縁起の良い模様として大切にされている。また、円形が永遠に連鎖し繋がる七宝柄は、調和、ご縁などの願いが込められた縁起の良い柄である。新商品の試作では、柄の出方を工夫し試行錯誤を続けながら、新しいアイディアを反映させるため、外部の知見を取り入れる柔軟性も大事にしてきた。

今回、発売するスプーンのほかにも、タンブラーやぐい飲みの制作も進行中。「普段使いとして、毎日の食卓に並ぶ漆器を作ること」に取り組む吉田屋漆器。漆が塗ってあるので、どれも口当たりはしっとりといった感じ。漆界に新風を送り出すべく誕生したこのシリーズ。この色味や柄の見た目の美しさはもちろん、ぜひ使用して伝統的技法を直接感じてもらいたい。

お客さまからの提案も大歓迎!漆器の可能性を皆で広げていきたい。

伝統技術の中で新しい時代を切り開く吉田屋漆器だが、これからは、サンドブラストという技術を使って、もっといろいろな柄の表現やその濃淡に色を入れていくこと、モザイク文様を取り入れた商品も作り出したいそうだ。そして今一度、日本文化の掘り起こしにも意識を置いて、日本の美を表現していきたいと言う。また、その実現には、職人の技能が不可欠で、まずは漆器の品質を知ってもらい、そして職人の技能を守っていきたい、そんな想いもある。「漆器に興味を持ってほしい、商品を手に取って漆器でこんなことが表現できると気づいてほしい。」と吉田代表。今後は、お客さまからの提案でオーダー商品にも対応していきたいと言う。柄や名前を入れたり、オリジナルの漆器で愛着を持ってずっと使っていただける商品の制作にも対応したい。これまで、いろいろな人とのつながり、新しい考えを吸収することを大事にしてきた吉田代表。漆器そのものの世界や新商品のPRを行うなかで、お客さまからの相談、提案などアプローチはいつでも大歓迎という。挑戦を続ける吉田屋漆器の未来は明るい。